2025.08.08

広報Blog

日々

「佐藤雅彦展 新しい×(作り方+分かり方)」に行ってきました

先日、横浜美術館で開催中(6/28〜11/3)の

「佐藤雅彦展 新しい×(作り方+分かり方)」に行ってきました。

展覧会のテーマは「作り方を作る」。

「作り方が新しければ、自ずとできたものは新しい」という佐藤雅彦さんのメッセージにある通り、「作り方」自体からあらゆるものごとを考えて、新しいルールで作られたCMやデザイン、表現が並んでいました。

センスに頼らず、方法論をつくる

1990年代に放送されていたポリンキーやドンタコスなどのTVCM、バザールでござーる、だんご3兄弟、ピタゴラスイッチなど、誰もが知っているものを数多く手がけている佐藤雅彦さんですが、意外にも実際に仕事として「表現」に取り組み始めたのは30代になってからだそうです。

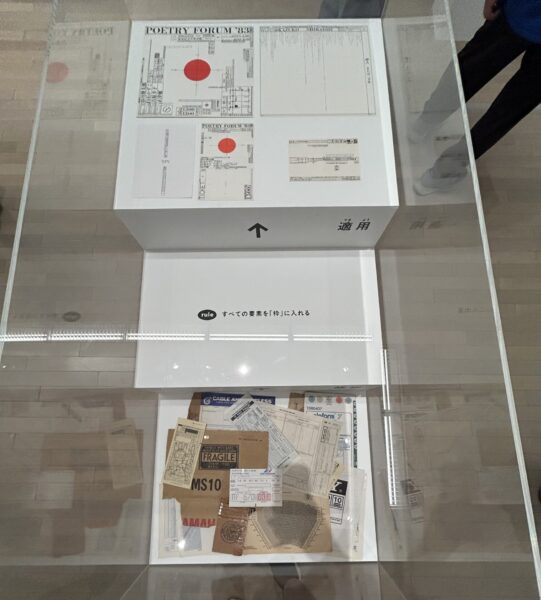

大学卒業後、電通に入社して最初に配属されたのは印刷管理部。印刷から始まり、書体やデザインに徐々に興味を持っていったといいます。そしてデザインを見る目が育っていくにつれ、世の中のデザインに好き嫌いが出てきて、劇場の座席表や鉄道のチケット、段ボールに印刷されているマークにいたるまで、自分が好きなものを収集していたそうです。決して何かに役立てようとしたわけではなく、好きだという理由だけで。

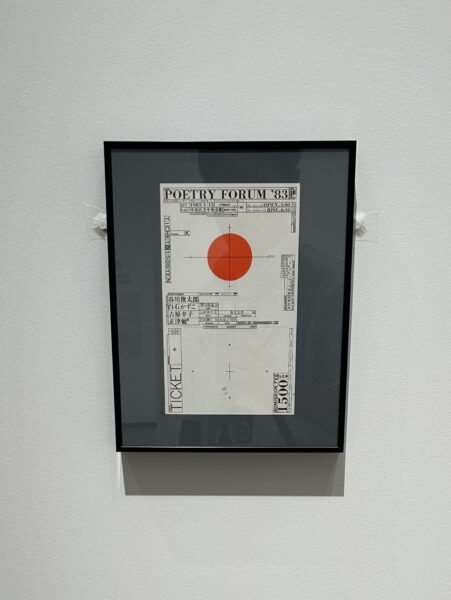

そして、実際にクリエイティブを作るときに、自分が好きなものに「きちんとしているもの」という共通点があるなと発見し、その代表格である「枠」に目をつけたのでした。そこから、「枠のデザイン」というルールが生まれました。

(収集した印刷物から抽出した「すべての要素を「枠」に入れる」というルールを適用して作られたPOETRY FORUMのチケット&パンフレット)

(「POETRY FORUMのチケット」あらゆる要素が枠に入っているのがわかる)

このように佐藤さんは、自分が好きなものや心が動かされたものを集め→なぜ好きなのかを要素抽出して「ルール」を作り→その「ルール」を別の表現に適用する。というスタイルで数々の名作を作ってきました。

「別のルールで物を作ろうと考えている」

これは29歳の時に佐藤さんが掲げた、ひとつの宣言文だそうです。

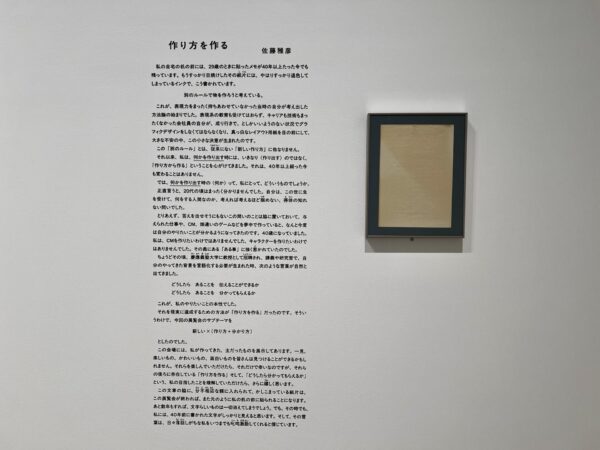

「作り方を作る」という展覧会のステートメントの中にこうあります。

“私の自宅の机の前には、29歳のときに貼ったメモが40年以上たった今でも残っています。もうすっかり日焼けしたその紙片(しへん)には、やはりすっかり退色してしまっているインクで、こう着かれています。

別のルールで物を作ろうと考えている。

これが、表現力をまったく持ちあわせていなかった当時の自分が考え出した方法論の始まりでした。”

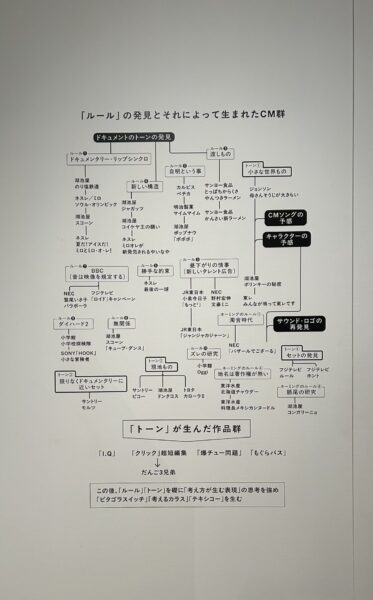

その後、「濁音時代」、「音からつくる」など様々な作り方の“ルール”を見つけ、さらに「現地もの」、「小さな世界もの」などの “トーン”の発見へと発展していきます。

そこから佐藤さんはCMやクリエイティブの枠を超えて、プレイステーション用のゲーム「I.Q」を作ったり、身体性や物語性など新たな「分かり方」を追求したり、前から一番興味を持っていたという「教育」に力を入れるなど、様々な分野に活動の幅を広げていきます。

(「計算の庭」。ノートや電卓ではなく、身体を使って計算する作品。自分自身が数字となって、計算式が書いてあるゲートをくぐりながら、選んだ数字が「73」になればこの庭から出られる)

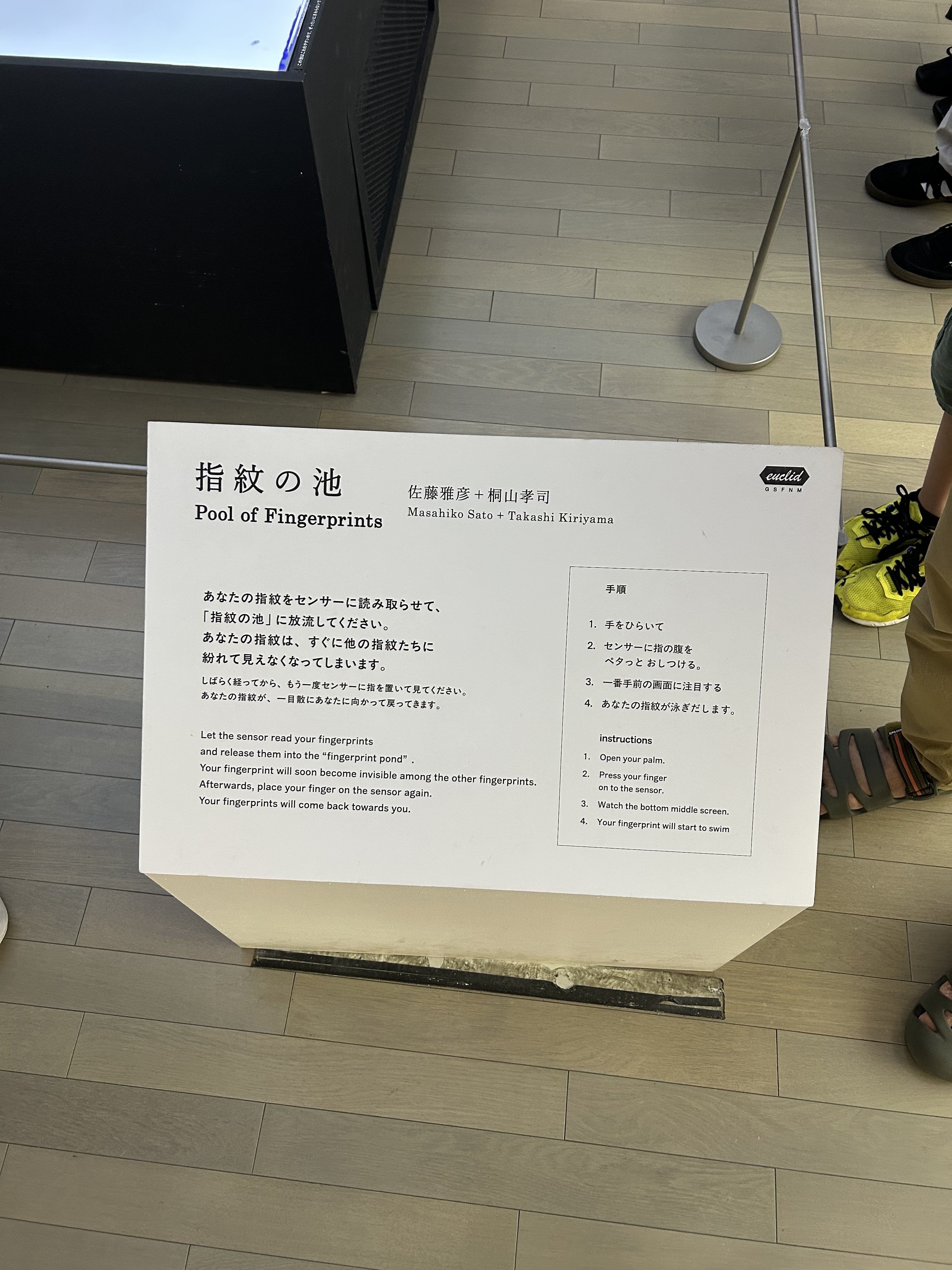

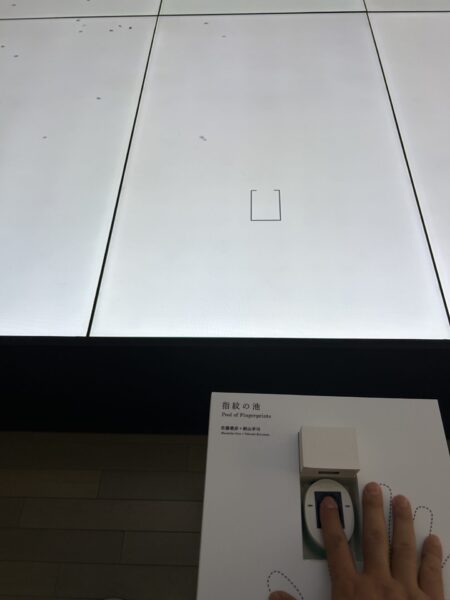

(「指紋の池」指紋を読み取って、自分の指紋が泳いでいく)

(指紋を読み取り、無数の指紋が泳いでいる池を自分の指紋が泳いでいきます。しばらく時間をおいて再び指を置くと、自分の指紋が戻ってきます。この動きによって、今まで何も意識していなかった自分の指紋でさえも可愛く思えるという不思議な体験をしました)

その全てに触れると文章がとんでもなく長くなってしまうのでここでは割愛しますが、興味がある人はぜひ展覧会に行ってみてください。当時のCMが流れていたり、表現に対する佐藤さんの考え方に触れることができたり、めちゃくちゃ面白かったです。

「デザインとは、整理整頓です。」

これは佐藤雅彦さんの言葉です。デザインとは単に見た目を美しくするだけでなく、要素を整理し、秩序を与えることで、より分かりやすく、効果的に情報を伝える。佐藤さんのデザインは、一見するとシンプルで分かりやすいですが、その裏には、綿密な計算と、情報を効果的に伝えるための思考が隠されていました。

さて、この展覧会に行ってみて感じたことはたくさんあるんですが、ここでは大きく2つに絞りたいと思います。それは、「普段から自分が好きなものにアンテナを張っておくこと」。そして、「能動的に動いて、楽しさを自ら作る」ということです。

面白いと思うものの理由を考える

数々の名作CMを手掛けてきた佐藤さんですが、まだ1本もCMも作ったことがない時代に、世界の名CMの中から特にいいと思ったものを選んで「佐藤雅彦選抜CM集」を作っていたそうです。そしてその中から面白さや感動がどこから来るのかを研究し、その「ルール」を要素抽出していたと。まだ1本もCMを作ったことがない時代に。

僕も自分が好きなコピーを集めるということは今でもやっていますが、そのアンテナの感度をもっと上げる必要があるなと感じました。自分が「なんかいいな」、「面白いな」と感じるものを集めておいて、並べて俯瞰して要素抽出してみる。そして、いざ何かにアウトプットするという時に使えるようにしておく。それがいつくるかはわからないとしても。

好きなものにアンテナを張っておく

チャンスが来た時に掴めるかどうかは、こういった準備にかかっていると思うんですよね。自分の仕事に必要だから、とか、いま必要だから、とかではなく、常に準備しておく姿勢。そういう人だけが、ふと来たチャンスをものにすることができるんだと。チャンスが来てから準備するのでは、そのチャンスは掴めない。

コスパやタイパとは程遠いし、いつまでたってもチャンスは来ないかもしれない。でも、「好きなもの」に対してアンテナを張っておく。それは、情報収集かもしれないし、人と会うことかもしれないし、発信することかもしれない。そんな姿勢を普段から意識していこうと思いました。

自分が興味のある展覧会に行って、どの部分が面白いと感じたのか言語化する(情報収集→要素抽出)。そういった意味ではこのブログなんかも小さな一歩かもしれませんね。

「つくられた楽しさ」より「楽しさをつくる」

もう1つは、「能動的に動いて、楽しさを自ら作る」ということです。「自分なりの作り方を作る」ことがその一歩になるなと感じました。展覧会でみた「作り方」は、あくまで佐藤雅彦さんが好きなものを抽出した「作り方」であって、他の人とは違うもの。

もちろん、参考にできることもあるかと思いますが、それをそっくり真似するのではなく、自分が好きなもの、面白いと思ったものをスタートに、小さくてもいいから自分なりの新しいルールをつくる。

まさに、「作り方を作る」。

自分が好きなものに対してアンテナを張る。情報収集する。要素還元する。ルールをつくる。

スマホやSNSが急速に発達して、受動的でもあらゆる情報が入ってくるようになり、退屈はなくなりました。ですが、自分の好奇心を出発点に、能動的に動いて、体験して、考えて、自分なりのなにかを表現することも大切です。

言うなれば、「つくられた楽しさ」ではなく、「楽しさをつくる」という楽しさを教えてくれた、そんな展覧会でした。

本当に行ってよかったです。