2025.10.17

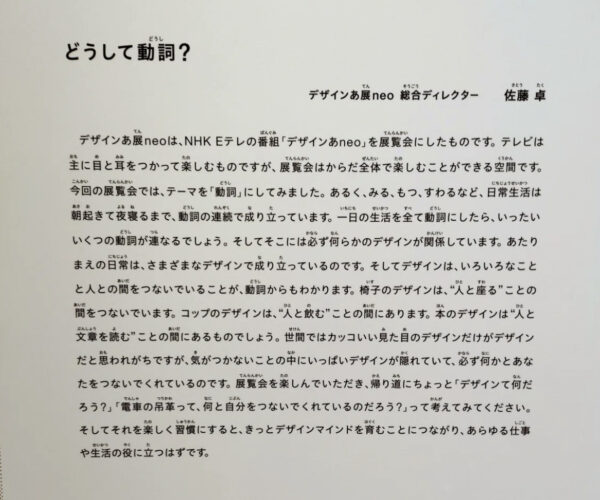

広報Blog

日々

「面白い」は身の周りにあふれている

先日、虎ノ門ヒルズ【TOKYO NODE】で開催されている「デザインあ展neo」に行ってきました。

日常にあふれている、意識されることのないデザイン

「デザインあ展neo」は、NHK Eテレで放送中の番組「デザインあneo」のコンセプトを、体験の場に展開する展覧会です。今回のテーマは「あるく」「たべる」「すわる」「もつ」など、わたしたちが行う行為(動詞)。じぶんのからだも使って体感する作品群で、日常をつむぐさまざまな行為を、デザインの視点からとらえなおしていきます。<公式HPより>

内容はとても面白かったです。テーマは「動詞」。日々の生活で特別意識することはないけど、日常生活は動詞の連続で成り立っていること。そしてそこには何らかのデザインが必ず関係していること。そんなことを五感を使って体験することができました。

かっこいいものやオシャレなものだけがデザインではない、いろんなことと人のあいだをつなぐことこそがデザインだ。という視点が面白かったです。椅子のデザインは(それが例え学校の椅子でも)、人と“座ること”のあいだをつないでいる。コップは人と飲むことのあいだ。靴は人と歩くことのあいだ。

そんな風に、僕たちの生活は意識されることのないデザインであふれています。日々おこなっている無数の動詞。それにまつわるデザイン。無意識の内はそれを認識するのが難しいくらい世界に溶け込んでいるものでも、意識した途端に急に輪郭をはっきり認識できる。日常にはデザインがあふれているけど、それに気づけていなかっただけなんだとハッとしました。

佐藤卓さんのメッセージにもあるように、「デザインて何だろう?」、「あれは何と自分をつないでいるんだろう?」と考える。そしてそれを楽しい習慣にすることが、デザインマインドを育み、人生をちょっと楽しくする秘訣なのかなと思いました。

(佐藤卓さんの言葉 –あたりまえの日常は、さまざまなデザインで成り立っているのです。–)

(日常にあふれている動詞とデザイン)

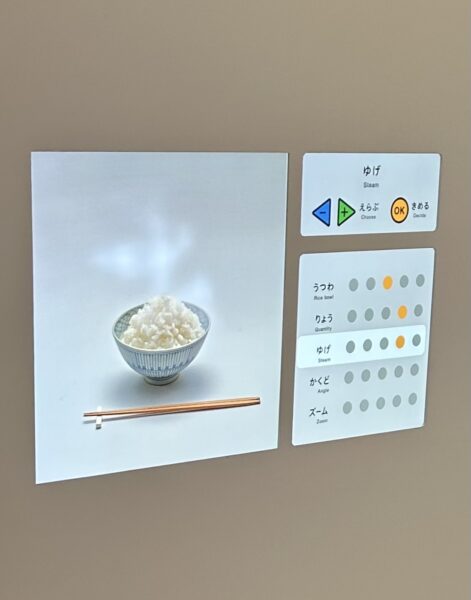

(来場者がうつわやゆげ、ズームなどを選択し、おいしそうな見え方を選択、体験できる)

(ご飯を食べる時の箸の動きや、手を使った動詞たち)

(スクリーンに映し出される動詞を来場者みんなでおこなう様子)

(スクリーンに映し出される映像によって、その動詞にもいろいろな意味があると知る)

ジャンルではなく、テーマごとに本が並ぶ書店

展覧会の帰りに、同じ虎ノ門ヒルズ【グラスロック】内にある本屋「magma books」に立ち寄ってきました。このちょっと変わった本屋でも、「意識した途端に自分の世界にそれが現れる感覚」を体験しました。

「magma books」はジャンルを超えてテーマで選書された本が並ぶ書棚空間です。普通の書店は、雑誌、漫画、小説、ビジネス書といった具合にジャンルごとに書棚がまとまっていると思います。一方、この「magma books」はジャンルではなくテーマごとに本が並んでいます。

「言葉と文字の起源」、「神話の世界を巡る」、「もう一度、宇宙船地球号を考える」などテーマを挙げればキリがないですが、そこには小説や漫画、写真集などのジャンルを超えて、テーマごとに関連する書籍が並んでいました。

意識した途端に、世界が広がる

これが非常に面白かったです。自分が興味のあるテーマの本棚を見て、普段は出会わないようなジャンルの本に出会ったり。普段はあまり興味がないテーマの本棚を楽しんだり。「知の森」と名付けられたフロアの名の通り、森の中を散歩するように、新たな知に出会えました。

自分が知らない面白い世界がこんなにも広がっているんだと改めて認識しましたね。ただ、「デザインあ展」で感じたように、意識しない限りそれらは自分にとってはないものと同じ。意識した途端に自分の世界に現れるものです。知の森を散歩し、いろんなジャンルの本をめくることで、今まで認識することのなかった新たな世界が目まぐるしく自分の前に現れました。それと同時に、普段自分の見ている世界の狭さを思い知りました。

改めて、SNSが発達した現代では、無意識に過ごしているとフィルターバブルに閉じ込められ、自分と異なる意見や考え方が見えにくくなってしまうと思いました。今回の「デザインあ展」と「magma books」での体験で、「無意識に過ごしている内は自分の世界には存在しないことが、意識した途端にはっきりと現れる」ことを身をもって体感しました。

結局、世の中を面白いと楽しむのも、面白くないと嘆くのも、すべては自分次第ってことですかね。何を意識して日々の生活を過ごすのか。狭い世界に閉じこもらない。これからも、普段の生活で何気ないものにも興味を持つことや、定期的にアルゴリズムの外に出て偶然性に出会うことなんかを大切に生きていこうと改めて思った1日でした。